我院武傳號教授在《Water Resources Research》發(fā)表研究成果

近期,我院武傳號教授在水文水資源領域權威期刊《Water Resources Research》上發(fā)表了題為“Controlling Factors of Evapotranspiration Predictability Under Diverse Climates With the Effects of Water Storage Change in the Budyko Framework”的研究論文,在Budyko模型改進對蒸散發(fā)(ET)可預測性的影響機制方面取得新進展。

基于Budyko假設的水熱耦合平衡模型是目前國際上主流的研究流域氣候水文依賴關系的理論框架,其經典量化理論采用多年平均狀態(tài)的氣候干旱指數(shù)和水文通量均值進行描述,模型假設流域降水為ET與徑流之和,并認為ET是潛在蒸發(fā)與降水的函數(shù),這種穩(wěn)態(tài)假設使其在估算長期平均ET方面具有獨特的優(yōu)勢。然而隨著時間尺度變短(如年、月),陸地水儲量變化(ΔS)影響逐漸顯著,流域呈現(xiàn)非穩(wěn)態(tài)特性,導致Budyko模型在估算ET方面存在較大的誤差。為此,近年來一部分學者對Budyko模型進行改進以考慮ΔS的影響(如利用降水減去ΔS表示可利用降水),將其應用到年、季節(jié)和月等短時間尺度上的ET估算,并在部分流域取得了良好的效果。但關于改進Budyko模型(以下簡稱“BM2”)對ET可預測性方面缺乏系統(tǒng)性評估,特別是對不同氣候類型地區(qū)而言,關于BM2對ET預測的有效性以及相對于原始Budyko模型(以下簡稱“BM1”)改善的影響因素還沒有得到很好的理解。

針對上述科學問題,武傳號等基于Budyko假設和一階泰勒理論,提出了Budyko模型改進前、后ET預測影響因素定量識別框架,然后基于年尺度的全球水平衡網格數(shù)據(jù),將該框架應用到全球32個大流域以評估框架的有效性,并定量解析了Budyko模型改進前、后ET預測差異的主控因素,揭示了不同氣候類型條件下主要氣象因子(降水和潛在蒸發(fā))和流域水文屬性(徑流和ΔS)對ET可預測性的影響機制。

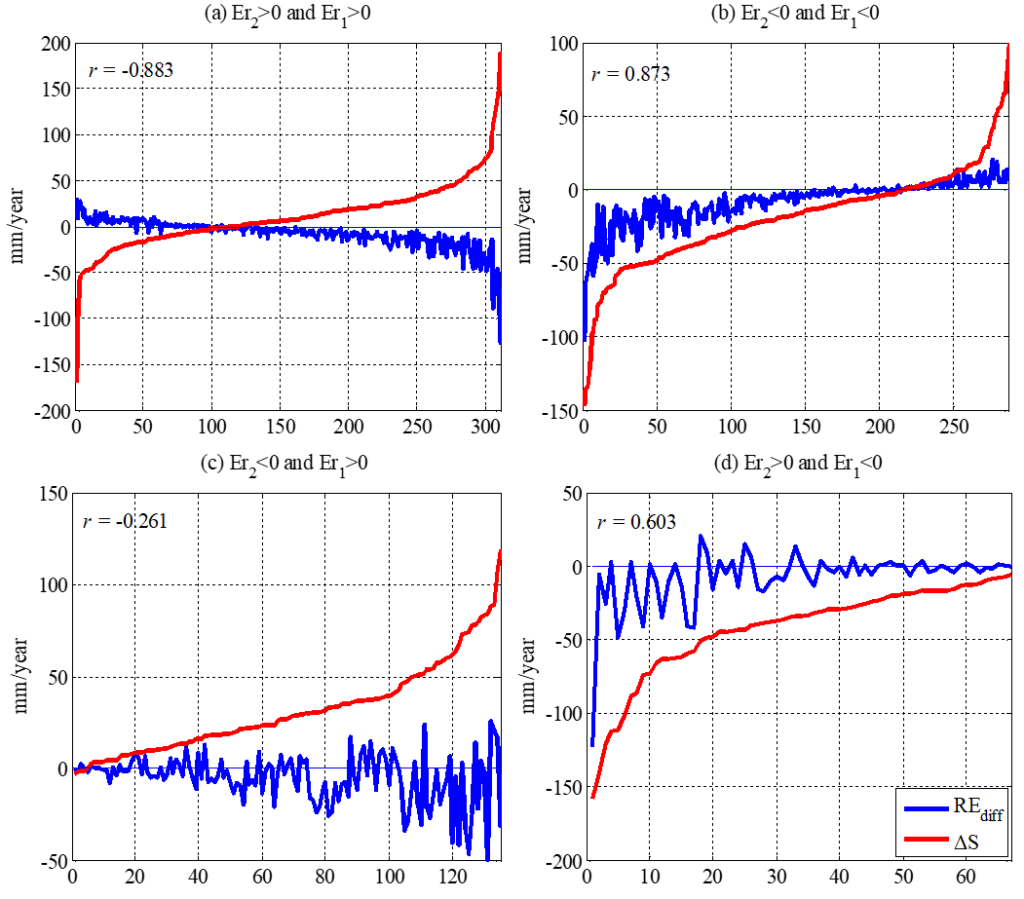

研究結果顯示,所提出的評估框架在全球不同氣候類型流域均具有好的適應性。進一步研究表明,BM2和BM1預測ET的差異隨著ΔS呈線性變化,當BM2和BM1均高估(低估)觀測ET時,正(負)ΔS導致BM2的誤差小于BM1。當BM2和BM1預測誤差符號異向時,兩種模型在極端濕潤條件下誤差的差異由潛在蒸發(fā)和ET之間的差異決定,由于該氣候條件下潛在蒸發(fā)和ET的變化相似,直接導致兩種模型預測ET的差異較小;而在極端干旱條件下,兩種模型誤差的差異受到ΔS和徑流的綜合影響,只有當ΔS和徑流變化同相(正相關)時,BM2的模擬精度才優(yōu)于BM1。以上研究結果為Budyko模型的進一步改進和短時間尺度ET的精確估算提供了理論支撐。

武傳號教授為論文的第一作者,河海大學為論文第一單位,署名單位包括水災害防御全國重點實驗室、長江保護與綠色發(fā)展研究院,合作單位包括莫納什大學(馬來西亞分校)、暨南大學和華南理工大學。研究成果得到國家自然科學基金項目52279016和51909106的資助。

論文鏈接

Wu, C. H., Yeh, P. J. F., Zhou, J., Li, J., Zhong, L., Wang, S., Gong, Z.J., Shi, M., Huang, G. 2024. Controlling factors of evapotranspiration predictability under diverse climates with the effects of water storage change in the Budyko framework. Water Resources Research, 60(2), e2023WR034499, https://doi.org/10.1029/2023WR034499.